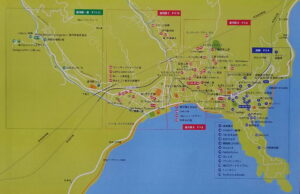

久々の伊豆半島一周旅行

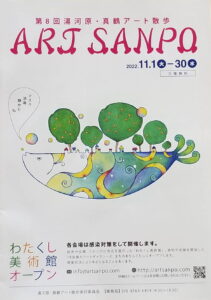

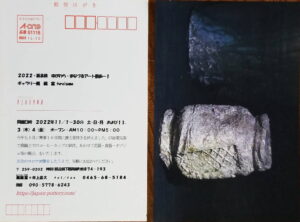

2022年のアート散歩が11月3日から始まり順調な出足の中

今日は、2週目の11月8日火曜日 やっと一息つける。

遊びに来た弟と週末までの時間を利用し、2泊3日の伊豆半島一周の旅に出掛けた。

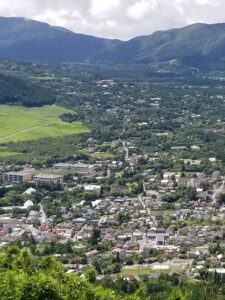

出掛ける前の風籟窯から太平洋を望む風景

昼過ぎに土肥を抜け黄金崎へ

やはり西伊豆は、海の色が違う。気温も暖かく11月なのに初夏の様

堂ヶ島に着き宿に入る。

海辺のかくれ温泉 清流

宿は古いが、波しぶきが飛び散る露天風呂は最高

部屋まで聞こえる波の音は、子守歌 直ぐ眠りに落ちた

石廊崎漁港と灯台

平和な雰囲気は、遠くで起こっているロシア・ウクライナ戦争も忘れさせた

爪木崎灯台

12月になると近くは水仙で一杯になるらしい

近くにもこんな綺麗な浜辺があったのか!

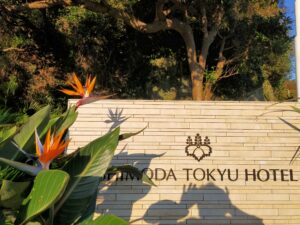

2日目の下田東急ホテル

花も多く正に南国

ホテルの窓から

綺麗な海の波は心も洗う

途中、つり橋で有名な城ケ崎海岸に立ち寄り帰途に入る