奈良への小旅行

5月に12日間に渡る窯焚きを終え、一段落したところで奈良へ1泊2日の小旅行をした。絵にかいたような五月晴れの雲の下を、幾つかの寺院や若草山、さらにその背後の柳生街道、春日奥山石仏の道など、コロナ禍を忘れるような二日間だった。昨年の今頃は脊椎炎での病床にあったことを思えば、歩くこと、歩けることの有難さはひとしお身に沁みた。

帰って薪置場の整理にかかる

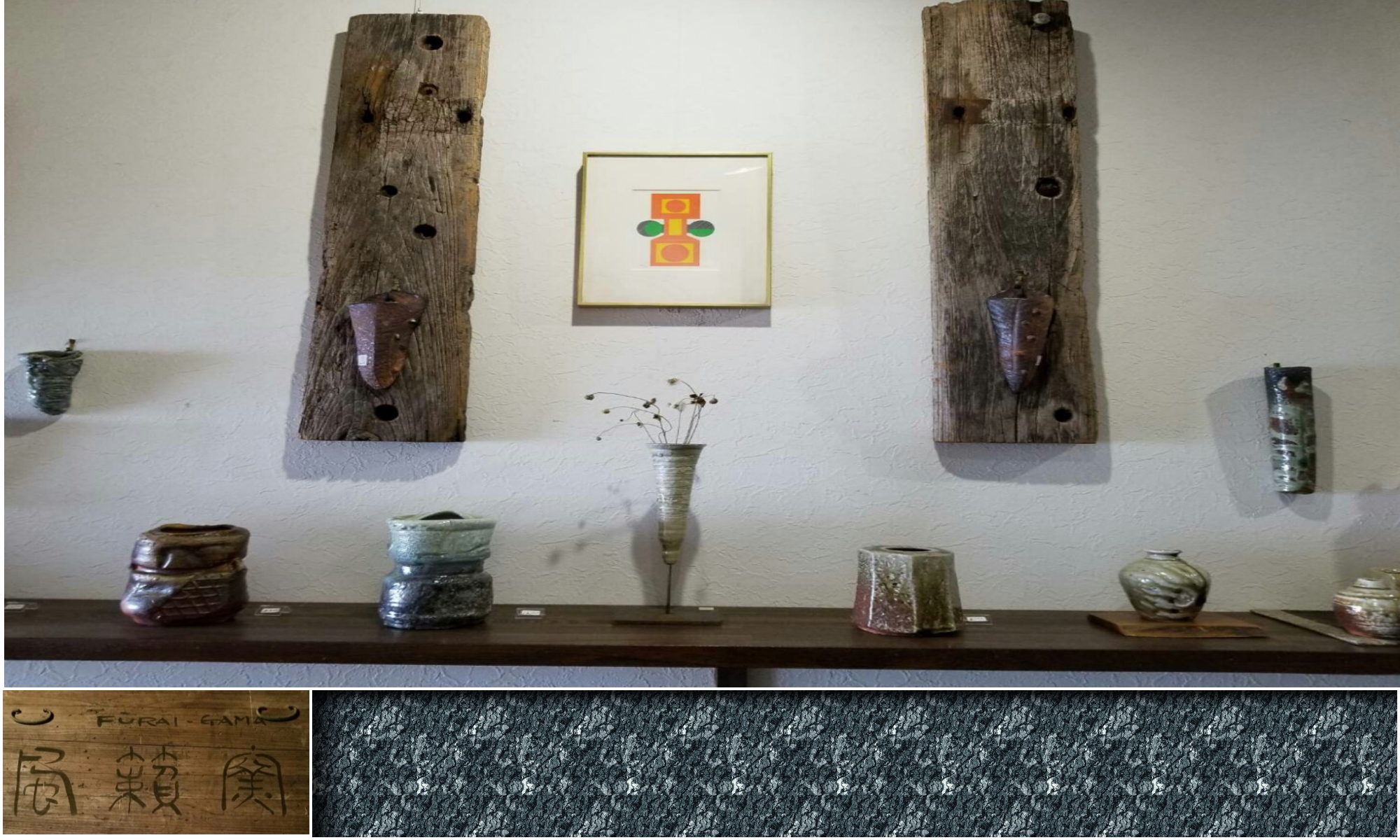

改まって今回の窯焚きを振り返り、来年の窯焚きを思うと暗い気分になった。 窯屋根の下の薪は全て使い切り、原木を積んだ薪置場にもまともな松材はほぼ無くなっている。今まで20年間、こうしたことがなかったわけではないけれど、いつの間にか薪は届いた。林業者、土木関係、造園業、ミカン農家、断続しながらも搬入はあって、薪置場に薪が絶えたことはない。いい関係が続いていたのだ。20年薪を買ったことが無い、というのはある種「風籟窯」の誇りであり自慢でもあった。.しかし今度ばかりは、と整地を続けていると、ある日軽トラックが日を置いて2台、剪定のみかんと庭木の松と、さらに1週間ほどして、今度は大型のトラックで、巨大な松の原木が届いた。不思議なことだが、薪置場がきれいになっていれば薪は届く。

年に1回の穴窯、後は11月の展示会までは電気窯と決めて制作を続けているこの頃だが、どうやらまた来年も窯焚きをするのだぞと、何者かに尻を叩かれている気がする。来年も窯を焚く。